小白真的需要上NAS吗?

前言:移动互联网时代,手机逐渐取代了电脑,之前以电脑硬盘存储为主的时代,已然变成以手机存储为主了。手机存储从最开始的容量64G就行,到现在的1T也不算大,手机系统的不断地更新与完善,APP动辄都要几个G起步,而得益于手机相机的大幅提升,个人的照片和视频的内容也大大爆发,对存储容量的需求又上了一个台阶。前言:移动互联网时代,手机逐渐取代了电脑,之前以电脑硬盘存储为主的时代,已然变成以手机存储为主了。手机存储从最开始的容量64G就行,到现在的1T也不算大,手机系统的不断地更新与完善,APP动辄都要几个G起步,而得益于手机相...

所以,当我们需要NAS的时候,我们真正想要的是什么呢?

一、数据存取需求

我们需要明确的是,有些数据并不是我们真正要保存的,冗余繁杂碎片化的内容是需要我们做出取舍的,一股脑的全部留下,不单单是资源的浪费,而等你真正要需要的时候,寻找起来也是大海捞针般的困难。

这里我们可以简单的把数据分为三类:

不重要,网上有资源,可随时下载

网上有资源,但是需要发掘整理

自己产出的内容,独一无二

所以真正需要我们保存的是第3类内容,第2类可以有,而第1类就算了吧,放过自己。

在此基础上,我们进一步的扪心自问,我们需要随时取用这些资料吗?再或者,我们在什么情况下才会取用这些资料?NAS的核心卖点在于「私有云存储」—— 它承诺让用户在任何时间、任何设备上访问自己的数据。这个看似完美的解决方案背后,实则存在一个关键悖论:我们对数据即时性的需求是否被过度放大了?

小白真的需要上NAS吗?

以手机拍摄的亲子视频为例,新手父母往往会陷入存储焦虑:既担心手机空间不足,又害怕误删珍贵片段。NAS的自动备份功能确实能解决存储问题,但现实中这类视频被反复回看的频率极低,90%以上的家庭最终只是将其作为"数字纪念品"封存。这种场景下,定期将视频导出到移动硬盘,可能比搭建NAS更具性价比。

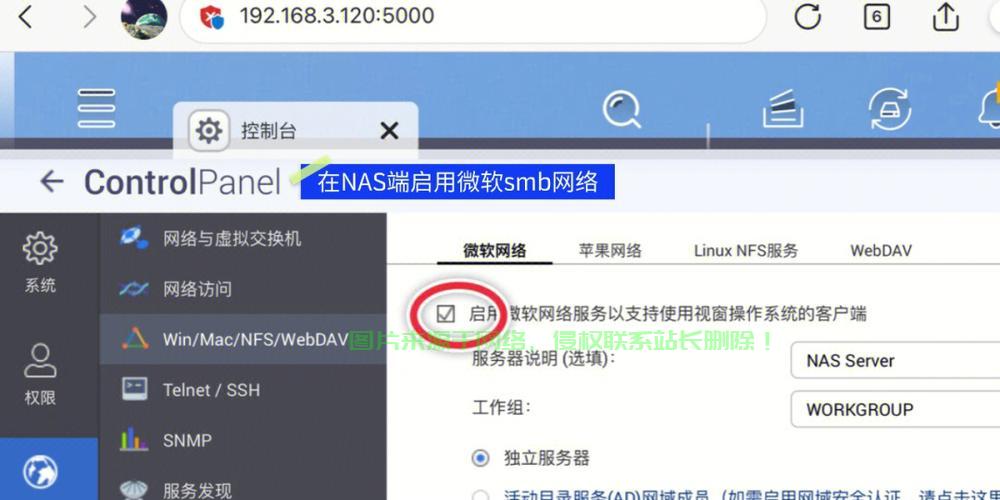

二、NAS的技术隐形门槛

哪怕是厂商宣传中"小白也能用"的NAS系统,在实际操作时也会充满暗礁:RAID阵列配置考验着用户对存储原理的理解;Docker容器部署需要基本的Linux知识;即便是简单的远程访问,也需要处理动态DNS、端口映射等网络设置。某品牌NAS论坛的调查显示,63%的用户购买后主要使用基础备份功能,高级功能的使用率不足15%。

更现实的挑战在于持续维护:面对硬盘故障预警、系统安全更新、电力中断导致的数据损坏风险...往往会需要玩家额外购置硬盘、学习软件设置、加装UPS等等,而这些隐形运维成本往往被营销话术刻意淡化,当小白用户发现需要像照顾电子宠物般维护NAS时,最初的便捷幻想很容易破灭。

三、云存储的崛起

公有云存储正在用技术进化瓦解NAS的护城河。以阿里云盘为代表的国产网盘,在5G网络下已能实现80MB/s的传输速度,配合「秒传」和「智能相册」功能,基本覆盖普通用户的存储需求。而移动互联网时代,无论是iCLoud,亦或是华为云、小米云等,各家的手机云存储也是十分完善便捷。更关键的是,它们将存储成本分摊到极致:每年200元可获得4T空间,而同等容量的NAS设备初始投入就超过2000元。

纵然会有一些敏感内容容易和谐,但对于真正的核心数据(如设计原稿、财务文档),采用「本地硬盘冷备份+云盘加密存储」的组合方案,在安全性和便捷性上反而优于NAS。毕竟,普通用户的数据价值,往往抵不过搭建私有云的学习成本。

结语:存储自由的真正含义

回归最初的问题:小白是否需要NAS?答案取决于用户是否愿意将「数据管理」发展成新的技术爱好。对于90%的普通用户而言,善用云存储+定期冷备份已足够安全;而那些享受折腾网络、痴迷数据控制权的极客群体,NAS才是他们的数字游乐园。

存储的真正自由,不在于设备的复杂程度,而在于建立清晰的数据认知:知道什么值得保存,明白如何高效调用,接受必要的技术妥协。当我们不再被「万物皆可存」的焦虑绑架时,或许才是真正获得了数字时代的存储自由。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。